图像•地域•民族——关山月写生作品中的西北图景与民族观念

文/丁澜翔

周天子以“天下”来统称他们的统治范围,“天下”是一个具有道德和文化双重含义的理解世界的方式。而在道德和文化中心之外的地方被称为“夷”,这种中心主义的世界观一直到近代才被“万国”和“世界”的观念所代替。在“天下观”的世界里,画家们图绘着他们居住和活动范围内的故土以及一些概念化的“山河”图景。

唐朝以后,西北渐渐失去了中心的位置,同时其地域风貌也失去了艺术史中“山河”图景的地位。此后,西北以及边疆与中心的互动关系始终与外族的压迫和入侵有着密切的关系。早在清代,就有很多文人开始对西北进行研究,成就了清代中叶以来的“显学”——西北史地学。“19世纪前期的西北史地学是对清代帝国建设过程和俄罗斯东扩的压力的回应,但也在极大程度上修改了明代以来士大夫习惯的中国观,从而以史地学方式重新定义了‘中国’的疆域和含义。”到民国时期,游记的写作与出版达到了空前的规模。游记的作者充当了西北转述者的角色,他们对西北的描述大多带有很强烈感情倾向和意识形态。近代,中国国家民族的性格都是与西方的抗争中锻造出来的,西北边疆几乎没有任何政治话语的权力。梁启超在1903年作的《爱国歌》中写道:“泱泱哉我中华,最大洲中最大国,廿二行省为一家”。当时的22个省包括了新疆和东三省,但没有蒙古、青海和西藏。民国以前,中国西北的边疆一直处于开放和变动的状态。西北地域的认同很大程度要通过文化和历史的联结,而非现代意义上的国家民族观念,是一种文化意义上的地缘性和边疆。直到辛亥革命以后,孙中山才在1912年的元旦致辞中宣誓:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,合汉、满、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一。”并以法律确定了西北的疆域。

20世纪30年代,抗战的压力和民族的危机迫使我们重新去面对、认识和了解西北。1934 年 5 月,宋子文疾呼: “西北的建设,不是一个地方问题,是整个国家的问题”,“西北建设,是我中华民国的生命线”。“开发西北”、“到大西北去”成为了时代的口号,官员、艺术家、作家、学者、记者等各种职业的人士纷涌而至,行旅西北。进入西北不仅是寻求民族文化共时性认同,更是对过去的民族根基的探寻,正如常书鸿在《敦煌艺术与今后中国文化建设》中疾呼要“从光荣的传统中,追求未来的生命”并明确指出了唐代中国艺术的昌盛和强大。抗战时期的社会流动,出现了20年代以来第一次大规模的由都市向边缘地区的文化流动。文化中心由都市向边缘地区的转移深刻重构了都市与乡村的文化关系。行旅西北的人士留下了大量的考察文献、游记和绘画作品。在这些文本和图像中,再现和建构了一个西北的图景,这些图景具有了萨义德所说的历史记忆和地缘空间的发明性;而在特殊的历史时期,这些图像的含义不可能只是单纯的风景和纪实写生,而是被编入了文化编码以及包含了大量价值观念信息的多元媒介。那么在抗战时期的西北考察与写生中的图像转达了怎样一个西北的图景呢?这些图景又包含了哪些价值观念和文化编码呢?

马鹤天于1927年秋至1936年,行经陕西、察哈尔、青海、甘肃、蒙古等地,对西北进行了较为全面的考察,随后陆续出版《西北考察记》,在序言中,马鹤天言道“吾国西北,地域辽阔,物产丰富,虽为古代文化发源之地,而近代落后。无论在国防上,政治上,经济上,文化上,均应积极建设。……为救中国,救西北,则西北至研究与开发,实为必要。”可见西北已经和当下中国的命运以及过去中国文化根基建立起了直接的联系,是重要之地。我们在马鹤天的考察记中发现了一种人类学和民族学的眼光,他详细记叙了西北的人文、地理、风俗、宗教等方面,留下了极为珍贵的资料。同时,他也利用相机记录下了西北的图景,这样西北已不再是游记文本中的想象对象,图像传达了一种“技术真实”,但正如海德格尔所质疑的,在现代技术中,起支配作用的解蔽乃是一种促逼。我们不得不去审视“真实”的摄影图像所暗含的意识形态。

.jpg)

图1.洞科尔寺全景图(马鹤天摄) 图2.藏民妇女服饰图(马鹤天摄)

这些照片将由大量游记和考察文字建立起来的关于西北的历史记忆投射到视觉图像之上,和具体的地方性发生了联系。图1为我们呈现了西北的风景,迥异与中原山脉的风貌,洞科尔寺被置于巍巍的山脉之中;图2则是藏民展示她们的服饰,四位妇女对称地站立在毡前,没有任何动作和表情,仿佛被从具体的土地和情境中剥离的了;即使是表现藏民劳作情形的照片也无任何生活气息。直立、木讷和失语的形象很容易让人联想到早期人类学家和游记作者镜头中的异族形象。普拉特在18和19世纪的游记中就曾发现“以风景为中心的话语组合把人与土地景观的分离,抹去了(游客)说话的自我。”在一系列摄影图片中,西北的当地居民和土地被分离,他们被置于他者\自我的观看视角之下。在马氏的叙述中,西北虽然已经不再是早期游记中的险恶之地,但是仍忽略了多民族的主体性。

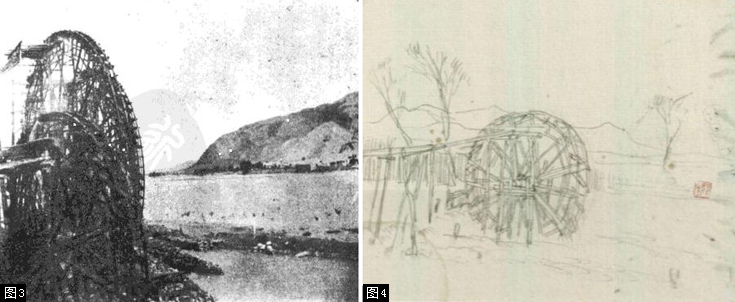

马氏考察记的附图中还有一幅高轮水车的照片,高轮水车和中原的水车相似,唯独体量巨大,是左宗棠督甘时所提倡。高轮水车算得上是西北地区特有的景观,在白寿彝的《甘肃行记》中也有类似的叙述。1943年关山月与赵望云、张振铎往西北旅行写生,也作了一幅表现西北高轮水车的速写,第二年关山月又根据速写的素材,将水车和嘉峪关背景结合起来,创作了幅国画(图6)。和照片相比,关山月在绘画中运用了很多中国画的意象和符号,除了结构复杂较为写实的水车之外,坡岸、远山、楼阁、飞燕、人物皆出自传统绘画的图式。不仅如此,关山月还将素有“河西第一隘口”之称嘉峪关作为画作的背景,组合具有西北地域特征的符号,用写生素材构造了这样一个画境中才有的图景。整个画面构图完整,丰富,地方性的标志性符号和中国画的图式结合起来。我们不禁想起来米歇尔曾经提出来的一个问题,“风景”表示的是地方还是一幅画?中国山水画从元代开始已经进入到审美大于技术的阶段,在于建立文人可居可游的精神家园,逐渐导致了地方性和地域性从绘画中的消失。被命名、有边界、具体地点的回归作品要到20世纪早期的美术变革。这一变化一直延续到40年代的西北写生之中,在关山月的这幅画中,西北地域性被置于传统绘画的审美图式之中,同时也拓宽了“写生”的内涵。关山月的《水车》和马鹤天考察记中的照片构图相似,对水车的描绘取法自然,能真实反映水车的结构、体量和功能。照片中的水车只是异域的景致,脱离了整体文化和民族认同的片段,正如上文所说,风景、地域性和人被分离,并各自处于失语。画作中具有西北特色的水车则转换成国画图式,我们可以辨别具体的地域特色,画作成为了西北多民族地域、风俗与汉族传统图式交流和交汇的场所。值得一提的是王子云率领的西北艺术文物考察团曾在1940-1945年间奔赴西北,运用摄影、临摹、拓印、测绘等较为完备的方法对西北各省的古代文物做了详细的考察。广东美术馆曾在2005年举办纪念展,向我们展示了其丰硕的考察成果。翻看图册,我们发现王子云的写生作品中出现了很多西北地貌与民族生活的内容,但是考察成果则展示了和当下西北地缘与民族并无多大关系的来自中原的艺术遗产。可以说这种矛盾是不可避免的,是历史的差异造成的,如何面对和处理它从某种意义上来说可以反映国家民族观念的形状。

图3.西北甘肃一带的高轮水车(马鹤天摄) 图4 .《水车速写》 关山月 1943年

图5 .《嘉峪关》 关山月 1943年 图6.《水车》 关山月 1944年

在抗战年代,绝大多数美术作品的投射对象都是中华民族,具体到最广大的大众。连坚守传统国粹的画家们也希望通过传统样式,如山水、花鸟和古典人物来隐性地表达这一观念。民族主义的观念作为现代性发生的重要标志之一,其在中国发生的语境要复杂得多。消除汉族中心主义才能建立多民族认同感,虽然民国政府通过法律和政策实行了平等的民族政策,但是观念的变革总是滞后的,这一过程更多地要通过长期的文化融合和话语实践才能实现。在视觉传媒并不发达的抗战年代,摄影和艺术是仅有的能打破地域界限传达西北民族人民视觉形象的方式,同时,包含在图像中的这些图像包含的意识形态和文化编码也将会进入到具体的语境之中,影响“想象西北”的形状。在1946年第13期的《上海图画新闻》中,这样报道了吴作人的西行写生:“近三年来,他奔驰于陕、甘、青康边区高原,和游牧民族度着原始的生活。”可见,当时对西北民族的认识还停留在他族、游牧和原始的范围内。但是反观西北写生画家的作品,绝非这种平面简单的表述。

.jpg)

图7.《漓江百里图》局部 关山月 1941年

1940年暮春,关山月在澳门辞别高剑父,回到内地参加写生,宣传抗日。在此之前他已经创作了《从城市撤退》、《游击队之家》、《三灶岛所见》等宣传抗战的作品。但是这次返回内地却因为一些原因无法深入前线,深入民众。关山月在韶关没能实现“战地写生”的梦想,他构想了一个新的计划:沿着西南西北的路线,去摹写人民生活,描绘名山大川。然而,在抗战的大背景中,图绘山河绝非“寄情山水,聊以自娱”,而是想通过对祖国山河的描绘表达民族国家的观念,凝聚抗战精神。关山月在回内地之初就明确了这一观念:“此时我先日”。《漓江百里图》是关山月这次写生的第一幅重要作品,在桂林期间,他勤于对每一处环境进行深入了解,收集素材,历时两个月创作了这幅长卷山水,描绘了桂林漓江的风貌。刘元发在《救亡日报》的《关于关山月先生的画》中提到了《漓江百里图》中的“象鼻山、独秀峰画得那么像,如同照相机照下来的一样,这也是和一般中国画不大相同的。”和之前的抗战画写生不同,远离前线的关山月将创作的重心放到了地域性的表达,通过呈现祖国的具体的图景来传达民族国家的观念。关山月将这次成功的尝试延续到他的西南西北写生之中,无论是盐井、水车、庙会、大漠、雪山等景致都具有独特的地域特征,连同款识游记和考察一起成为了表述西北的重要材料。

图8.《青海塔尔庙会》 关山月 1942年

图6是关山月行经青海庙会时所作的写生,我们不能将其视为呈现民族风俗的真实再现,精心的构图和笔法显示了关山月的个人创造;我们也无法将其理解为传统的山水画,其中的景致和观念已经超越了我们对传统山水画的理解。如此,我们不妨将其视为文化表达的媒介,而不仅是美术。并无明确指向的写生其实是把西北的图景放置于与“中心”文化同等的合法与合理的位置,如关山月诗所云“江山教我图”,他正在将一个模糊的概念化的中心至边缘的江山具体化、地域化、民族化。在19世纪初的英国,康斯坦布尔也曾通过呈现濒临灭绝的“英格兰深处”的风景,强化了在国际压力面前的“英国性”。如果按照潘公凯在研究中国美术现代性问题中所采用的四大主义分类,我们发现在面对抗战民族危机之时,倾向不同的艺术家选择的“民族性”表达是不一样的。传统主义艺术家更倾向于通过强调民族文化精神,发现民族文化根源的生命力来表达一种精神层面的民族性;大众主义则走上街头前线,直接宣传抗战;而影响力最大的融合主义,其中很多艺术家远离城市和前线到大后方去通过写生的方式将抽象的民族国家概念具体化,正如赫尔辛格在研究英国风景画时所言:“乡村”具有一种神秘的力量,它使“国家”这个抽象的概念变得本土化且有血有肉。

陈赓雅在他的考察记中指出了传统山水的弊病“模范山水,寄兴抒怀之作;而绝少涉及其地其时社会组织之利弊,人民生活之苦乐者”在他看来,美术应该关注人民之苦乐。这种普罗美术的观念在20世纪上半叶中国社会的转型和民族斗争的时期获得了巨大的成功。人民成为了画作中表现的对象,所以我们要提问,在西北写生的作品中,画家是如何观看西北人民的?如何表现他们的?在这些作品中,谁拥有土地与风景?画中的西北人民是他者还是本族?比起马鹤天照片中木讷直立的形象,关山月写生作品中的少数民族才是西北土地的拥有者。正如关山月在甘肃兰州展览的宣传中所说的,去西北的目的是:“深入西北各地,游历考察边疆民族生活。”郭沫若也提到了“关君山月,屡游西北,于边疆生活多所研究”。但是关山月并没有像考察游记中那样关注西北民族人民的习俗和日常生活的方方面面,西北民族的生活进入到关山月的写生作品中变成了跃马奔驰、塞外行旅、驮运休憩等母题。可以说,西北游牧民族只有在游牧的过程中才能和土地发生最深刻的联系,跃马和驮运等游牧行为是西北民族性的最集中体现。关山月将西北的地域性、民族性准确地结合起来,他的作品不仅具有考察游记中所体现的民族学的精神,更能超越他族/我族,原始/现代的对立叙述,呈现了西北真实的图景。

图9.《祁连跃马》 关山月 1943年

图10.《驼运晚憩》 关山月 1943年

.jpg)

图11.《黄河冰桥》 关山月 1943年

图12.《塞外驼铃》 关山月 1943年

图13.《蒙古游牧》 关山月 1944年

米歇尔提醒我们不要将表现地域图景的风景画单纯当做是美术作品,而是要以一种文化研究的视角来看待画作。我们不能将其视为简单的风景写生,在国家民族危机的抗战时期,进入西北写生绝非简单的艺术层面的行为,而是和中华民族的命运息息相关,如邵元冲所言去西北“是保持民族之生命线”。风景是对国家的想象,那么,这些写实作品投射了怎样的国家和观念呢?我们发现关山月在西北写生偏爱表现牧民骑马行旅的题材,很多写生精品如《塞外驼铃》、《黄河冰桥》、《祁连跃马》等作品都是表现了这一题材。一方面如上文所论述,这是西北游牧民族民族性的最集中体现,另一方面,这一题材也是在回溯和表述西北的记忆、地理与历史的三重关系,承载着民族国家的意义。“民族身份总要涉及叙事——关于民族的过去、其缔造者、文献、开创性事件等等”,西北游牧民族民族身份和记忆的形成总是伴随着关于西北边疆和中原民族冲突的叙事,以至于我们对西北游牧民族的记忆和西北自身汉唐的历史记忆之间形成了断裂,这也是在考察记和游记中“人民”和“土地”分离的原因。这样我们也就不难理解为什么沈尹默在关山月的《黄河断桥》中联想到“从戎之兴”:“群胡束手仗天亡,弃甲纵横满战场。雪上急追奔马迹,官军夜半入辽阳”。沈尹默将守护国家边疆的愿望寓于古代汉族对“胡人”的胜利,实则是对关山月画境的过度阐释和误读。在关山月看来,西北民族既非“胡人”也非“外族”,他通过写生画作表述了全新的中华民族的观念,这一观念并不再是汉族中心主义,而是包含了西北游牧民族在内的多民族的国家民族观。西北游牧民族不再是威胁边疆的侵略者和异族,而是边疆的守护使者。如果说这一观念在《塞外驼铃》等作品中表达得还比较隐晦的话,那么在《鞭马图》中关山月则将其明确肯定地传达出来。从图中我们可以看到,这幅作品的来源可能不仅是写生,而是受到了敦煌图像的影响。1943年关山月曾在敦煌临摹了北魏八十六洞的《鞭马图》,从构图上来看,两幅画十分相似;只是1945年的这幅更加强调人和马之间的张力,着重刻画了扬鞭策马的动作。线条、用笔和敷色更加接近唐画风格,颇有古意。胡人备马的母题在唐代十分流行,这一母题的来源可能就是南北朝时期北方的胡人备(鞭)马图像,是唐代民族融合开放的表征。从历时层面上来说,关于胡人的叙事、图像以及民族身份一直和中国边疆的民族关系和民族观念相关联,一直处于变动之中。于右任对关山月作品的解读一语道破了其中的含义:“冰雪生活,英雄气度,勒马沙场,祖国永护”。这里的沙场已经不再是游牧民族和中原斗争的场所,而是隐喻了抗日的战场。这里的“祖国”便是关山月图绘写生的包括西南西北的具体的中国疆域,“守护祖国的使者”便是图中的“胡人”。关山月的《鞭马图》意在表达对西北游牧民族和西北疆域的民族认同,表达多民族共同体的中华民族概念,表达国家民族共同抵御外来侵略者的决心。

图14.《鞭马图》 关山月 1944年

图15.《临摹敦煌北魏八十六洞》 关山月 1943年

关山月曾治印“平生塞北江南”来纪念自己的写生经历,同时也表达了画家“不动便没有画”的艺术观。建国后关氏的几幅展现国家图景的作品大都选取了西北写生时期的素材来表达国家的疆域与地缘。1959年十年国庆之际,人民大会堂竣工在即,关山月与傅抱石奉命合作完成以毛泽东《沁园春·雪》中“江山如此多娇”为立意的中国画巨作。两位大师以一种类似于古代地形图的视角展现了“大河上下,长城内外”、“江南景色,北国风光”的国家地理。其中关山月正是以西北写生的雪山素材入画,来建构一个由传统国画元素组成的艺术地图。1981年,关山月应邀为新加坡的中国银行画了《江南塞北天边雁》,此画悬于该行的接待厅。往来此地华侨居多,关山月希望用此画来唤起他们对祖国故土的思念之情;同时,与《江山如此多娇》有着共通之处,皆是为了表述国家民族的概念。在这幅作品中,关山月同样运用的西北的图式来标示祖国的北方地域。可见,关山月通过西北写生建立了对国家地域、地理和民族观念三者的联系,西北的图像、素材与行旅经验被转化为地理记忆与民族认同。

近代以前,中国西北疆域处于持续开放和移动的状态。这主要应归因于中国农业定居王朝与内陆游牧或半农耕民族政权之间的长期斗争,以及与此相应的古代国家的有体无形的政治模式。十九世纪中叶以后,西方列强企图在天朝帝国登堂入室,使这一图景变得更加复杂起来。西北是一个流动的,多民族的疆域,而且长期处于一种失语和被想象的境地。近代国家民族观念的并没有清晰地定义西北的具体界限,从这个意义上来说民国初期兴起的西北考察是在实践是清晰化国家民族观念对西北的接纳和认同。20世纪初期的民族危机使西北从一个模糊的地理概念转变为关系到民族存亡的文化疆域。我们不得不转向西北,去寻求“生命线”和新建立新的国家民族观念。对照“万国”我们渐渐明晰了“国家”的概念,抗击侵略我们才用多民族的中华民族代替了汉族中心主义的观念。在这样的历史情境之中,我们便不能简单地将关山月西北写生的行为和创作视为单纯的艺事,其中印证了时代观念的转向,同时,这些作品也隐喻、表述和塑造了新的思想。美术史和观念史能够拥有共同地带正是因为艺术可以承载观念、表达观念;同时,如卡西尔所言,它和语言一样,也可以作为符号或象征:创造人类的文化和观念。

- Copyright@wwww.gsy-art.com 关山月艺术基金会 版权所有 粤ICP备2023149314号

地址:广州市海珠区昌岗东路257号关山月故居 电话: 传真:  官方微博│友情链接│

官方微博│友情链接│